Hinweis:

Der Artikel ist ein Auszug aus einer Beitragsreihe ‚25 Jahre BMVZ – Wir gratulieren‚ der Fachzeitschrift ‚Arzt und Krankenhaus‘ | Ausgabe 05, 2017 | S. 171-182

Download des Originalheftes (Archiv des VLK)

MVZ – Synonym für erfolgreiches Reformprojekt

oder unnötige Strukturveränderung?

Die medizinischen Versorgungszentren oder kurz MVZ sind – je nachdem, wen man fragt – entweder Synonym für eines der erfolgreichsten gesundheitspolitischen Reformprojekte der letzten Jahre oder Sinnbild für eine politisch gewollte, aber ansonsten völlig unnötige und deshalb abzulehnende Strukturveränderung in der ambulanten Versorgung.

Beim BMVZ, einem gemeinnützigen Verband zur Förderung ärztlicher Kooperation in der ambulanten Versorgung, muss man dagegen nicht lange raten, wo er in dieser Frage steht. Er feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und hat wohl noch nie so oft ein und dieselbe Frage beantworten müssen, wie die, wie es denn sein könne, wenn es MVZ erst seit 2004 gibt, dass der Verband bereits seit 1992 besteht.

Aber es stimmt: Genau wie die MVZ gedankliche Anknüpfungspunkte zu den poliklinischen Strukturen der DDR aufweisen, blickt der Verband auf eine Geschichte zurück, die eng mit den Versuchen, in der Wendezeit die als positiv empfundenen Seiten des poliklinischen Prinzips in die Gesundheitsversorgung der BRD hinüberzuretten, verbunden sind.

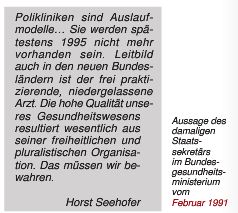

Tatsächlich aber waren diese Versuche zunächst zum Scheitern verurteilt, da der Prozess der deutschen Vereinigung gerade im Gesundheitswesen von einer raschen und kompromisslosen Abwicklung der ostdeutschen Gegebenheiten gekennzeichnet war. Unter anderem deshalb, weil die bundesdeutsche Ärzteschaft befürchtete – nicht zu Unrecht, wie die spätere Geschichte zeigt –, dass alternative Strukturentscheidungen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer früher oder später zu systemverändernden Rückwirkungen auf das GKV-System führen würden.

Ordnungs- und machtpolitische Konflikte setzen

ärztliches System der Selbstverwaltung unter Druck

Hinter der auf die Gegenüberstellung des poliklinisch tätigen angestellten Arztes zum selbständig niedergelassenen Praxisinhaber zugespitzen Polikliniken- und späteren MVZ-Frage verbargen sich damit von Beginn an mehr als berufsständische Interessen.

Im Hintergrund ging und geht es auch heute noch um ordnungs- und machtpolitische Konflikte, bei denen nach der erfolgreichen Abwehr 1989/90 das System der ärztlichen Selbstverwaltung in Form der Kassenärztlichen Vereinigungen seit der Jahrtausendwende fortgesetzt unter Veränderungsdruck geraten ist.

Dass die Übernahme poliklinischer Strukturen in das bundesdeutsche Gesundheitswesen von der KBV als einem der maßgeblichen Akteure zur Wendezeit als ‚schwerwiegender Einbruch in das System der kassenärztlichen Versorgung‘ verstanden worden war, gegen den sich diese nach eigener Aussage ‚mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen wollte,‘ ist aber letztlich Teil der Gründungsmotivation für den Verband der Gesundheitszentren e.V. (VGZ) gewesen. Denn gerade im Land Brandenburg, wo der VGZ im Februar 1992 gegründet wurde, hatten dank konsequenter Unterstützung des dortigen Gesundheitsministeriums unter Dr. Regine Hildebrandt vergleichsweise viele frühere Polikliniken – nun Gesundheitszentren oder auch ‚311er‘ genannt – überlebt.

Insgesamt handelte es sich zwar um weniger als 30 Häuser mit etwa 400 Ärzten. Dennoch waren genau diese Strukturen der notwendige und äußerst lebendige Beweis, dass poliklinische Kooperation auch innerhalb der Bedingungen des kassenärztlichen Systems funktionieren konnte oder, wie es die ÄrzteZeitung am 20.01.1999 in einer Überschrift formulierte:

Die erwähnte Befürchtung, dass zur Wendezeit tolerierte‚ poliklinische Systemreste‘ Rückwirkungen auf die bundesdeutsche Versorgungslandschaft entfalten könnten, wurde somit tatsächlich zu einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung.

Vom ‚Auslaufmodell zur Alternative‘ titelte etwa das Ärzteblatt am 26.10.2001. Maßgeblichen Anteil daran hatte seit 1998 die Regierung Schröder, insbesondere, da die SPD schon zur Wendezeit für die Adaption der poliklinischen Strukturen eingetreten war.

Vom ‚Auslaufmodell zur Alternative‘ titelte etwa das Ärzteblatt am 26.10.2001. Maßgeblichen Anteil daran hatte seit 1998 die Regierung Schröder, insbesondere, da die SPD schon zur Wendezeit für die Adaption der poliklinischen Strukturen eingetreten war.

Ulla Schmidt, 2001 bis 2007 Gesundheitsministerin, konnte dabei ausnutzen, dass der in den neunziger Jahren unvermeidbar stattgefundene Erfahrungsaustausch zwischen „Ost- und West“ärzten inzwischen vielen der mannigfaltigen Vorurteile und Fehleinschätzungen über das DDR-Gesundheitswesen den Boden entzogen hatte. Denn in Verbindung mit der anrollenden Praxisnetzbewegung kam die Idee institutionalisierter ärztlicher Kooperation auf diese Weise weg von ihrem Image als sozialistische bzw. sozialreformerische Idee und erhielt eine überzeugendere, da wirtschaftlich begründete Daseinsberechtigung.

Vom Verband der Gesundheitszentren

zum Bundesverband MVZ e.V.

Der VGZ, der seinem Satzungszweck, strukturneutral ambulant-ärztliche Kooperationsformen zu fördern, folgend, schon frühzeitig auf die westdeutsch dominierte, jedoch nicht organisierte Arztnetzbewegung zugegangen war, wurde im Zuge dieser Entwicklungen zum VdGP, dem Verband der Gesundheitszentren und Praxisnetze erweitert. Eine zweite Umbenennung nahm die Mitgliederversammlung des Verbandes in konsequenter Folgerichtigkeit im Jahr 2004 vor, nachdem mit dem GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) die MVZ tatsächlich als Wiedergeburt der Polikliniken ihren Weg in die bundesdeutsche Regelversorgung antraten.

Um diese, das bisherige Versorgungssystem in seinen Grundpfeilern erschütternde Reform durchsetzen zu können, hatte die rot-grüne Bundestagsmehrheit in einem ersten Schritt im Jahr 2000 die Integrationsversorgung ‚erfunden‘. Mit diesem damals gezielt als Angriff auf den kassenärztlichen Sicherstellungsauftrags ausgerichtetem Gesetz war beabsichtigt, das Selbstverwaltungsgefüge deutlich zugunsten größerer Kompetenzen für die Krankenkassenseite zu modifizieren. Wenngleich diese Politik bis 2004 ohne wesentliche Folgen blieb, wurde mit ihr doch ein Klima erzeugt, in dem es dann gelang, echte Strukturreformen im Rahmen einer gemeinsamen Koalition von SPD und CDU/CSU sowie unter Einbeziehung der kooperativen Selbstverwaltung anzuregen.

Ausgangspunkt war die Drohung des Gesetzgebers, die Rahmenbedingungen angesichts der anhaltend schlechten Finanzsituation der GKV nicht nur für die Vertragsärzte, sondern – bei Blockadehaltung – auch für die KVen weiter zu verschärfen. Dabei bewirkten gerade die sehr weitgehenden rot-grünen Reformvorstellungen von Anfang 2003 mit ihrem deutlich systemsprengenden Ansatz eine hohe Mitwirkungsbereitschaft der verfassten Vertragsärzteschaft.

So befand diese, gleichsam in einem Zustand der Erleichterung, mit Blick auf die Konsensreform des GMG, die auch Geburtsstunde der MVZ war, „alles in allem … gut bedient zu sein, verglichen jedenfalls mit dem ursprünglichen Entwurf eines Gesundheitsmodernisierungsgesetzes aus dem Hause Schmidt.“

(Deutsches Ärzteblatt vom 04.08.2008: ‚Gesundheitsreform: Vorläufige Entwarnung‘)

Vor diesem hier stark verkürzt dargestellten politischen Hintergrund und in Verbindung mit dem innerärztlichen Einstellungswandel gegenüber institutionalisierten ärztlichen Kooperationsformen erklärt sich die ansonsten – angesichts früherer diesbezüglicher Argumentationslinien – nicht logisch erscheinende und vergleichsweise widerstandslose Zustimmung der Ärzteverbände zur Integration poliklinischer Kooperationsstrukturen in die ambulante Regelversorgung: Die Ermöglichung Medizinischer Versorgungszentren als systeminterne Konkurrenz zum selbständig niedergelassenen Mediziner war letztlich der Preis, den die organisierte Ärzteschaft zu zahlen bereit war, um noch viel tiefer greifenden Reformambitionen der rot-grünen Regierung zu entgehen.

Erfolgsmodell MVZ trotz

reformunfreudiger Zeiten

Allerdings hätte selbst Ulla Schmidt als Haupttriebkraft niemals gedacht, dass der Idee der MVZ ein Erfolg dieses Ausmaßes beschieden sein würde. In frühen Veröffentlichungen ist entsprechend die Rede davon, dass, wenn dann mal 500 MVZ bestünden, auch ein Stück deutsch-deutsche Einigungsgeschichte neu geschrieben sei. Dass diese Marke an Gründungen bereits nach anderthalb Jahren erreicht würde, hat wohl tatsächlich niemand gedacht, als das Gesetz zur Modernisierung der GKV am 01.01.2004 in Kraft getreten ist. Und tatsächlich wurde der Förderparagraf zur Zulassungsverdopplung, mit dem MVZ-Gründungen angeregt werden sollten, bereits zwei Jahre später mit dem GKV-VändG ersatzlos gestrichen. Er war einfach nicht notwendig.

Vielmehr scheinen sich die Worte der brandenburgischen Sozialministerin Hildebrandt, als rückblickendes Fazit auf die Wendezeit bereits 1997 formuliert, zu bewahrheiten:

„Zweifellos haben wir mehr gewollt, und die Argumente für diese im ambulanten System der Bundesrepublik neuen Einrichtungen sind nach wie vor stichhaltig. (…) [Aber] wir leben im Moment nicht gerade in reformfreudigen Zeiten, und auch die niedergelassenen Ärzte … haben im Moment andere Sorgen, als jetzt erneut darüber nachzudenken, ob es nicht anders als in der Einzelpraxis besser ginge. Wir überlassen das ohne Sorge der zukünftigen Diskussion. Die wirklichen und akuten Probleme werden uns in dieser Frage wieder zusammenführen.“

*Hinweis: Der Artikel ist ein Auszug aus einer Beitragsreihe der Fachzeitschrift ‚Arzt und Krankenhaus‘ | Ausgabe 05, 2017 | S. 171 -182

*Hinweis: Der Artikel ist ein Auszug aus einer Beitragsreihe der Fachzeitschrift ‚Arzt und Krankenhaus‘ | Ausgabe 05, 2017 | S. 171 -182

Zur vollständigen Beitragsreihe